Noch am 7.Februar 2020 schätzte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) die Folgen der Pandemie für Österreich als limitiert ein. Die steigenden Infektionszahlen und der Lockdown am 16. März trafen den österreichischen Tourismus daher unvorbereitet und mit voller Wucht. Alle Flugverbindungen wurden eingestellt, die Grenzen geschlossen. Beherbergungs-, Gastgewerbebetriebe, aber auch alle Veranstaltungen im Kultur- und Eventbereich, mussten ihren Betrieb einstellen. Sowohl der Inbound- als auch der Outbound-Tourismus kamen vollkommen zum Erliegen. Durch den Lockdown wurde der Tourismus von der Erfolgstory zum Sorgenkind.

Besonders betroffen waren der Städtetourismus in Wien, der vor allem von internationalen (Flug)touristen, von Kongressen, Veranstaltungen, Messen und der Kultur lebt, sowie Tourismusregionen, die ihre regionale Wertschöpfung dem Tourismus verdanken. Die touristische Monostruktur (alpine Regionen und Seen) erwies sich nunmehr als besonders vulnerabel gegenüber der Pandemie und den Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Im Unterschied zur Finanzkrise 2008 traf die COVID-19 Krise die Realwirtschaft und den Tourismus angebots- wie nachfrageseitig massiv.

Seit Mitte September 2020 belasteten zahlreiche Reisewarnungen für Österreich den heimischen Tourismus. Der besorgniserregende Aufwärtstrend der heimischen Corona-Neuinfektionen schlug auch im Ausland hohe Wellen.

- Am 14.September 2020 stufte die Schweiz Wien, am 9.Otober Salzburg und Burgenland wegen der stark steigenden Infektionszahlen auf die Liste der COVID-Risikogebiete. Für Einreisende aus Österreich galt eine Quarantänepflicht.

- Am 16.September sprach Deutschland eine Reisewarnung für Wien aus. Reisende aus Wien mussten bei der Einreise nach Deutschland einen negativen PCR-Test vorweisen oder 14 Tage in Quarantäne gehen.

- Am 17.September setzte Dänemark Österreich auf die „rote Liste“.

- Am 18.September erklärte Belgien Wien zum Corona-Risikogebiet, am 23. September auch Vorarlberg unf Tirol.

- Am 23.September folgte die Niederlande mit einer Reisewarnung für Wien und Innsbruck. Von Urlaubsreisen in andere Regionen Österreichs wurde dringend abgeraten.

- Infolge der steigenden Neuinfektionen erklärte am 23.September Deutschland Vorarlberg und Tirol zum Corona-Risikogebiet. Deutschen Urlauber konnten Buchungen kostenlos stornieren.

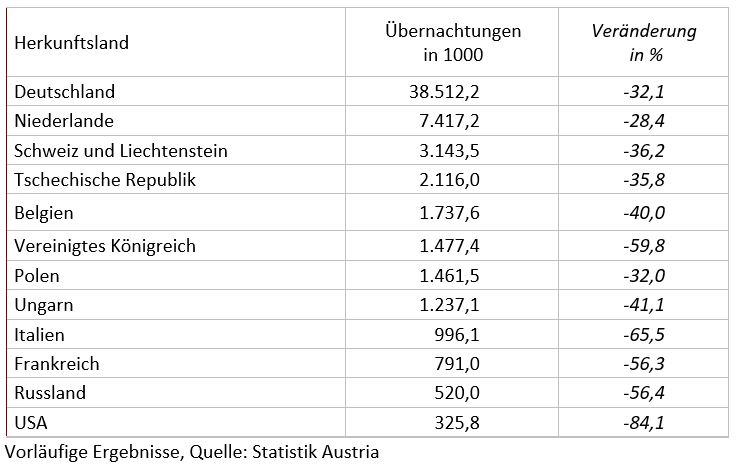

Die Reisewarnungen, insbesondere von Deutschland, waren eine Hiobsbotschaft für den österreichischen Tourismus, denn Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Herkunftsmarkt.

Schon im März 2020 brach die Zahl der Übernachtungen gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 massiv ein. Alle Bundesländer verzeichneten dramatische Rückgänge, österreichweit -59 %. Am stärksten betroffen war Wien mit einem Minus von 73 %. In der ersten Hälfte der Sommersaison (Mai bis Juli 2020) wurden um 44,6 % weniger Übernachtungen registriert als im Vorjahr (Statistik Austria). Innerhalb von Österreich gab es aber große regionale Unterschiede bei der Nächtigungsentwicklung. Während die Stadthotellerie infolge der fehlenden Flugverbindungen dramatische Rückgänge zu verzeichnen hatte, erfuhr die Sommerfrische auf dem Land eine Renaissance, da viele Österreicher ihren Urlaub aufgrund der Ansteckungsgefahr im Ausland (Kroatien, Italien, Griechenland, Spanien) und der Grenzschließungen, sowie den fehlenden Flugreisedestinationen, im Inland verbrachten. Dadurch wurde der negative BIP-Effekt gedämpft.

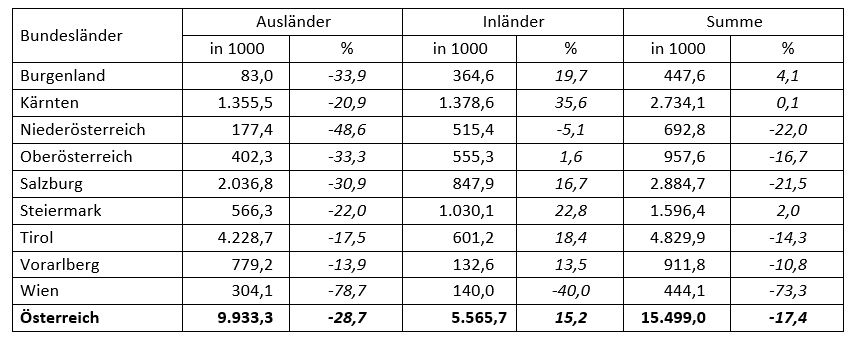

Mit -73,3 % wurde im Juli, der in „normalen“ Jahren wichtigste Monat des Jahres, der stärkste Rückgang in Wien registriert, gefolgt von Niederösterreich (-22 %), Oberösterreich (-16,7 %), Salzburg (-21,5 %), Tirol (-14,3 %) und Vorarlberg (-10,8 %).

Tab. 1: Ankünfte im Juli 2020 nach Bundeländern im Vergleich zum Vorjahr

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

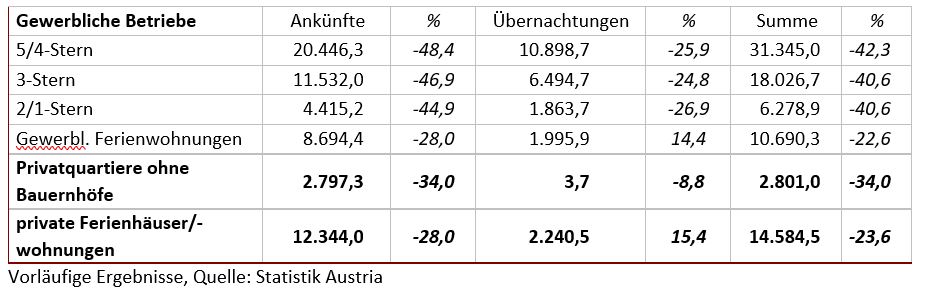

Positiv hingegen entwickelten sich die Nächtigungszahlen im Burgenland (+4,1 %), in der Steiermark (+2,0 %) und Kärnten (+0,1 %). Der Nächtigungsrückgang ausländischer Gäste (-28,7 % auf 9,93 Mio.) wurde von österreichischen Gästen (+15,2 % auf 5,57 Mio.) abgefedert. Auch die deutschen Gäste haben Österreichs Tourismuswirtschaft vor einem noch größeren Absturz bewahrt. Unter allen Unterkunftsarten verzeichneten die Privatquartiere mit – 8,9 % die geringsten Rückgänge, die Hotellerie dagegen – 22,9 %. (Statistik Austria).

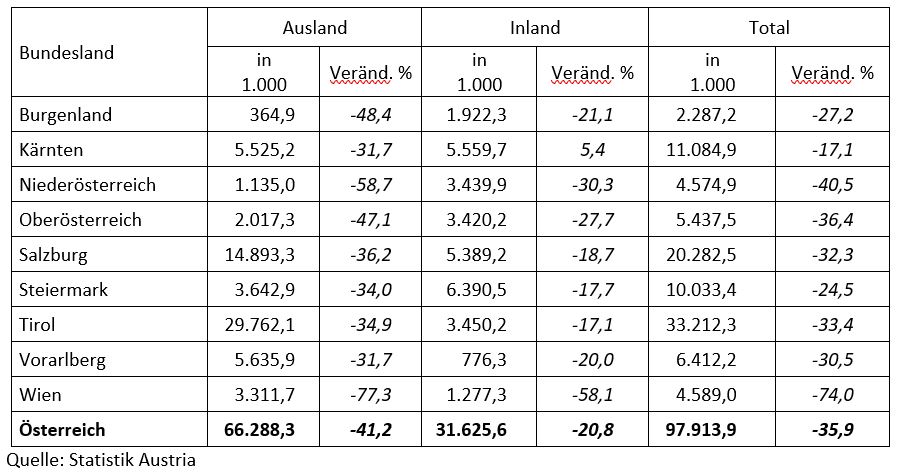

Die dramatische Situation der österreichischen Tourismuswirtschaft wurde aus dem Vergleich der Nachfrage im Jahr 2020 zum Vorjahr besonders deutlich. Im Jahr 2020 sank die Zahl der Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr unter die 100-Millionen-Grenze und damit „auf das Niveau der frühen 1970er Jahre“.

Tab. 2: Übernachtungen im Jahr 2020 in den Bundesländern. Veränderung zum Vorjahr

Tab. 3: Übernachtungen nach den wichtigsten Herkunftsländern im Jahr 2020. Veränderung zum Vorjahr

Alle Kennzahlen hatten sich massiv verschlechtert und alle Tourismusregionen waren betroffen. Die wichtigsten Herkunftsmärkte sind weggebrochen und die wirtschaftliche Situation der Beherbergungsbetriebe und die vom Tourismus abhängige Wirtschaft, besonders in den Hotspots des österreichischen Tourismus (Tirol, Salzburg, Wien), war dramatisch.

Tab. 4: Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Um die Tourismuswirtschaft in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, gemeinsam mit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), ein Corona-Virus-Maßnahmenpaket geschnürt, damit die Liquidität von Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, trotz Umsatzausfällen, erhalten bleibt. Zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch den 2. harten Lockdown ab 3. November wurden die Kurzarbeit verbessert und Umsatzausfälle kompensiert.

Die Stimmung im österreichischen Tourismus war pessimistisch, denn alle Hotels und Restaurants waren seit Monaten geschlossen. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftssektoren, waren die Einnahmen aus nicht verkauften Kapazitäten verloren. Auch den Reisebüros und Reiseveranstaltern und der AUA fehlte die Geschäftsgrundlage.

Die neue britische Virusvariante B1.7.7 beschleunige die Dynamik des Geschehens und sorgte für große Besorgnis unter Experten. Ein zunehmend größer werdendes Problem war die sinkende Akzeptanz bzw. zunehmende Ignoranz eines Teils der Bevölkerung sich an die Maßnahmen zu halten (vgl. „Querdenkerdemonstrationen“, Anhänger von Verschwörungstheorien, rechtsradikale Gruppierungen, Corona-Leugner, Menschen mit Existenzängsten – Angst vor sozialen Abstieg – oder psychischen Problemen, Vereinsamung, Kontrollverlust, Perspektivlosigkeit bzw. der normative Wunsch nach Orientierung). Das Verhältnis von Politik und Bürgern, das Vertrauen in den Staat, war erschüttert. Viele empfanden die Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte und das „Spiel“ des Auf- und Zusperrens als „demokratische Zumutung“ und befürchteten den Ausbau eines Überwachungsstaates.

Die Corona-Krise hat die Airlines mit voller Wucht getroffen. Unter anderem, weil Geschäftsreisen vermehrt durch Videokonferenzen ersetzt wurden. International kürzten Airlines ihre Kapazitäten um bis zu 70 %. Infolge des Nachfrageeinbruchs haben Airlines damit begonnen alte und ineffiziente Flugzeuge auszumustern (Gössling et.al. 2020, 15; Albers/ Rundshagen, 2020). Viele Unternehmen erhielten massive Staatshilfen. Die AUA bekam in Summe 600 Millionen Euro, 150 Millionen davon zahlte die Mutter Lufthansa ins Eigenkapital der AUA ein. Weitere 150 Millionen Euro ließ der österreichische Staat als nicht rückzahlbaren Zuschuss springen (Einigung am 8.Juni).

Die AUA lag weit hinter ihren Zielen, die sie sich im Sommer 2020 gesetzt hatte, als sie, nach einer 3-monatigen Corona bedingten Einstellung des Flugbetriebs, am 15. Juni den Flugverkehr mit wenigen Fliegern wieder aufnehmen konnte. Damals wollte man im Herbst bei 40 bis 50 % der ursprünglichen Kapazitäten liegen. Aufgrund der sinkenden Nachfrage musste die AUA ihr Angebot auf 20 % reduzieren (29.Oktober).

Der Umsatz brach in den Monaten April bis Juni 2020 im Vorjahresvergleich um 94 % auf 35 Millionen Euro ein. Die Gesamterlöse sanken im selben Zeitraum um 90 % auf 59 Millionen Euro. Die Gesamtaufwendungen waren im zweiten Quartal bei 158 Millionen Euro, ein Rückgang von 72 %. Aufgrund der verheerenden Buchungssituation und der hohen Verluste, im Jahr 2020 von 350 Millionen Euro, musste die Airline massiv sparen. Deshalb verkleinerte sie ihren Hauptsitz von acht auf vier Etagen. Angestellte von Austrian Airlines hatten keinen festen Arbeitsplatz mehr. Und der Sparkurs wurde weiter verschärft. Bis 2023 werden mehr als 650 Jobs gestrichen und die Flotte weiter verkleinert; von 80 auf 60 Flugzeuge (Meldung 25.März).